殻が傘のような円錐形をしたオピヒ貝(ハワイ固有のカサガイの一種)は、ハワイ諸島の海岸の波が荒く藻類が豊富な岩場に単独で、あるいは群れをなして生息している。オピヒの採取者たちは打ち付ける波や滑りやすい岩をものともせず、岩場にくっ付いたオピヒを貝と岩の間にナイフを差し込み、それこそ“命がけ”でオピヒを採る。ハワイ語で「ヘ・イア・マケ・カ・オピヒ」(オピヒは死の海の幸)という言い回しがあるほど、波にさらわれる危険性の高い行為である。昔からオピヒを採取するときは、決して海に背を向けてはいけないと言われているのは、たった一度でも見逃した波が生死を分けることもあるからだ。

分子生物科学と生物工学の博士号を持ち、熱帯のカサガイ類を研究しているアンソニー・マウ氏は、「オピヒは、生態系にとって重要なだけでなく、食用の貝として、また実用的な用途からも、ハワイでは文化的にとても大切にされている貝なのです」と話す。

昔、ハワイでは、オピヒは幼い子供にも食べさせるハワイ先住民の食生活の一部だった。学者のマーガレット・ティトコム氏は、研究論文『オールドハワイにおける海洋無脊椎動物の利用法』の中で、生後6ヶ月過ぎの子供に「ポイやサツマイモと共にオピヒの柔らかい部分を与えていた」と書いている。

「1969年当時でも、オピヒは海岸近くに住むほとんどのハワイアンファミリーの重要な食生活の一部でした」とティトコム氏は続ける。「調理法は、生のまま塩漬けにするのが一般的で、海藻を入れたりもしました。きれいに洗ってから殻ごと瓢箪に入れ、熱い石を入れて調理することもありました。後で殻を取り出すのですが、こうやって調理すると、おいしいカイ(煮汁)を残すことができます」。

カイは病人や子供に与えられ、小さく苦いオピヒは治療や魔術に使われた。残った硬い殻は宝石として使われることもあったが、多くは道具として使われた。その鋭い刃は、ココナッツの内側や生のタロイモの外側など、物をこすったりすくったり、皮をむいたりするのに利用した。

ハワイでは、3種類のオピヒが一般的である。アーリナリナ(貝の身が黄色いカサガイ)は人気があるが、波が最も荒い場所に生息する。コーエレは(貝殻の先端が尖ったカサガイ)は大きいので珍重されているが、貝の身は他の種より硬く、水中に生息している。マカイアウーリ(貝の身が黒いカサガイ)はアーリナリナよりも高い岩場に生息しているので採取するのが簡単だ。「オピヒはハワイの人々が好んで食べていた食べ物で、どのオピヒが好きかは、人それぞれでした」とビショップ博物館の文化アドバイザーのマルケス・マルザン氏は説明する。

西洋文化の影響を受け始めた20世紀初頭から、特にオアフ島ではオピヒの個体数が激減した。オピヒが激減したのは、主に乱獲のせいだとされているが、開発による海岸線の環境の変化や、藻類をはじめとするオピヒの食物に影響を与える汚染など、その要因は他にもある。

マウ氏による研究は、乱獲を要因とする意見に反する結果を示している。博士課程の学生であった彼は、ハワイ大学でオピヒの養殖技術について研究し、野生の環境では難しいオピヒの行動と生態を観察した。「オピヒが減少しやすい場所とそうでない場所があり、オピヒが繁殖しやすい条件とそうでない条件があります」。

乱獲を防ぐために1970年代後半に定められた州法は、殻の直径が3.175cm以下のオピヒの採取と、貝の身の大きさが1.27cm以下のオピヒの販売を禁止している。だがマウ氏をはじめとする研究者たちは、オピヒの寿命、成長の速度、年齢や季節といった繁殖の時期など、より多くの情報が得られるようになった今、この法律は変更されるべきだと考えている。

オピヒのライフサイクルを継続的に調査し、新しい研究に基づいて法律を改正することで、将来的にオピヒを安定的に供給できる可能性があるという。「繁殖の成功率を高めると同時に、繁殖期以外の時期には、できるだけ多くのオピヒを収穫できる方法を研究しています。オピヒの個体数を回復させても、食べられなければ意味がありません」とマウ氏は言う。「利用できなければ資源とは言えませんから」。

昔のハワイでは、オピヒは幼少期から食べられるハワイ先住民の重要な食生活の一部であった。

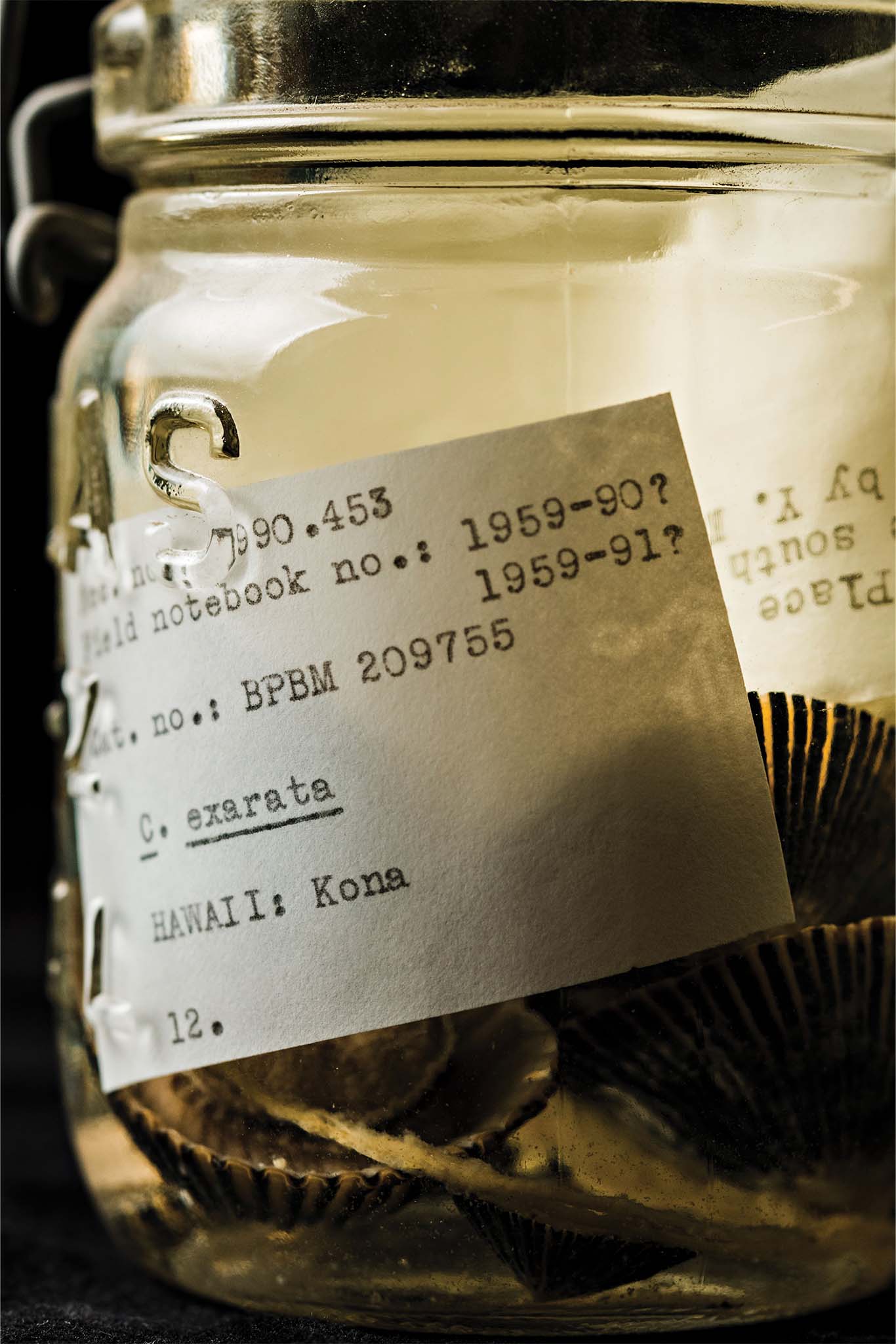

ハワイには3種類のオピヒがあり、いずれもハワイの固有種である。

1970年代から80年代にかけてカウアイ島でオピヒを採取する著名なモダニスト建築家ウラジミール・オシポフ氏。

ハレプナ・ワイキキのロビーに展示されているクリスチャン・エドワーズ氏の作品「オピヒ・ビレッジ」(2019年)は、高火度焼成された手作りのストーンウェアと鉄と酸化コバルトで「オピヒ」を表現している。